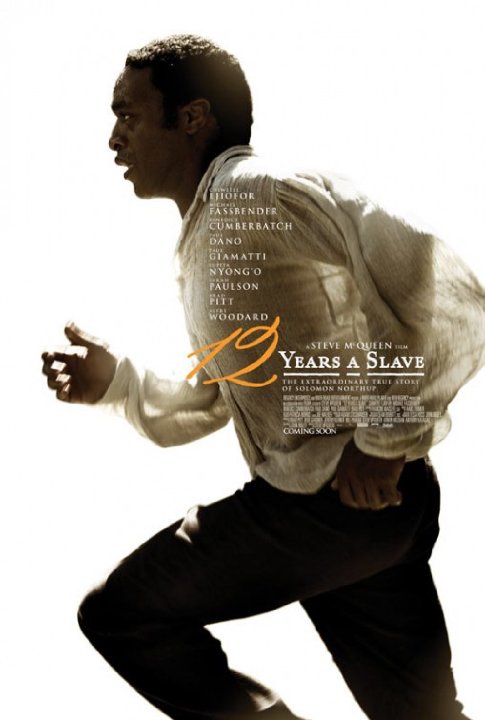

Steve McQueen „12 Years a Slave“

Steve McQueen „12 Years a Slave“

Bevor ich „12 Years a Slave“ sah, nahm ich auf einigen Kulturkanälen Steve McQueen war. Mal am Rande einer Preisverleihung, mal im Interview oder im Umfeld der Filmpromotion. Nie wäre ich darauf gekommen, dass es sich bei ihm um einen Briten handelt, so uramerikanisch kommt er rüber. Natürlich hatte mich aber auch sein Name aufhorchen lassen.

McQueen, Jahrgang 69, kommt eigentlich aus der Kunstszene. Erste Infos gingen in Richtung Musikvideos, wobei da wohl mehrheitlich seine Beteiligung an Installationen gemeint sind. Was wiederum erklärt, weshalb er immer mal wieder Gast in Museen bzw. internationalen Kunstevents wie die Kasseler Documenta ist.

Seine Filme „Hunger“ (2008) und „Shame“ (2011) waren mir zuvor nicht bekannt.

Vorspann

Die Story von „12 Years a Slave“ ist schnell erzählt. Ein Schwarzer, als freier Mann lebend in New York der 1840er Jahre, kommt mit zwei skrupellosen Menschenhändlern zusammen. Sie bieten ihm, der ein gefragter Geiger ist, scheinbar einen Vertrag im Rahmen einer Varieté Tournee an. In Washington d.c. erwacht er am Morgen nach einem gemeinsamen Abendessen in Ketten. Unter Drogen gestellt haben ihn die beiden „Geschäftsleute“ an Sklavenhändler verkauft.

In der Rolle des Solomon Northup muss sich Chiwetel Ejiofor mit seinen Vorgängern vergleichen lassen. Jenen also, die das Gesicht von Filmen wie „Roots“, „In the heat of the night“ oder „Amistad“ waren. Ejiofor besteht diesen Vergleich. Etwa als er in Ketten gefasst erwacht, und von den Sklavenhändlern brutalst „umgetauft“ wird. Wie er selbst genötigt wird, die Peitsche gegen eine junge Sklavin zu erheben. Oder wie Platt, so sein Sklavenname, das Gespräch mit dem gläubigen Handwerker Samuel Bass (Brad Pitt) führt, und ein Moment der Freiheit aufglimmt.

In der Rolle des Solomon Northup muss sich Chiwetel Ejiofor mit seinen Vorgängern vergleichen lassen. Jenen also, die das Gesicht von Filmen wie „Roots“, „In the heat of the night“ oder „Amistad“ waren. Ejiofor besteht diesen Vergleich. Etwa als er in Ketten gefasst erwacht, und von den Sklavenhändlern brutalst „umgetauft“ wird. Wie er selbst genötigt wird, die Peitsche gegen eine junge Sklavin zu erheben. Oder wie Platt, so sein Sklavenname, das Gespräch mit dem gläubigen Handwerker Samuel Bass (Brad Pitt) führt, und ein Moment der Freiheit aufglimmt.

Steve McQueen selbst bringt in einem Interview Sidney Poitier und Harry Belafonte ins Spiel. Sie waren es, die er im Kopf hatte, als er sich für Chiwetel Ejiofor als Darsteller des Solomon Northup entschied. Hier schließt sich der Kreis, denn auch in „Amistad“ spielte Ejiofor mit.

Chiwetel Ejiofor in der Rolle des Platt wirkt manchmal ein wenig blass. Wenn auch die devote Haltung sicherlich zum Überleben des echten Solomon Northup beitrug. Ejiofor glänzt immer dann, wenn Platt etwas aushalten muss. Wenn er im Umfeld von Gewalt und dem Alkohol getränkten Irrsinn seines „Herren“, gespielt von Michael Fassbender, die Ruhe bewahrt. Wenn er aufblitzen lässt, welchem gesellschaftlichen Stand er eigentlich angehört. Und im nächsten Augenblick, sich der daraus resultierenden Gefahr bewusst werdend, in die Rolle des Sklaven Platt zurück switchend.

Wirklich anders ist der Film von Steve McQueen aber durch seine Bildsprache. Ähnlich wie Norman Jewison (Regie) bei „In the heat of the night“, wählt McQueen gerne die Total, die er an die Grenze zur Weite fährt. Etwa in einer Szene mit Blick auf die Baumwollplantage, die in dieser Form fast schon körperlich auf den Zuschauer wirkt. Denn er kann völlig in die Szenerie abtauchen, die Hitze, Dürre und Ausweglosigkeit verinnerlichen. Und die selbe Ausweglosigkeit beim Bild von Patsey, wie sie in Erinnerung an ihre Kinder Puppen aus Zuckerrohrresten bastelt. Obwohl sie in einer fast schon idyllischen Szene gefangen ist.

Zugleich holt er mit dem Farmer Edwin Epps (Michael Fassbender) die Farmer von ihrem Sockel. Denn auch hier war Bildung nicht immer alles. Alles nutzt nichts, wenn man krank in seinen Vorstellungen und der Sucht verfallen ist.

O-Ton

Wer sich im Übrigen den O-Ton gibt, wird eine weitere Überraschung erleben. Denn McQueen kommt nicht mit verständlichem Englisch daher. Nein, ein Farmarbeiter der Südstaaten ist eben Farmer, und so spricht er auch. Erinnern wir uns unserer Landwirte, wie sie in Platt oder ähnlich verschrobener Landsprache wirken. So verdeutlicht McQueen die Unterschiede der Herkunft jedes Einzelnen in „12 Years a Slave“. Und es macht nichts, hier nicht alles zu verstehen, da der Film nicht von hochgestochenen Dialogen lebt. Zumal die Bildsprache die eventuell entstehende Lücke locker füllt. Aber es lohnt sich der O-Ton-Atmosphäre wegen.

Schauspiel

Würde ich für die Authentizität der Darstellung jemanden auspreisen dürfen, wäre es für mich Lupita Nyong’o in der Rolle der Patsey. Obwohl Sie nicht als Hauptrolle besetzt ist, zeigt sich an ihr die ganze Widerwärtigkeit von Sklaverei. Auch Sie ist als in Freiheit lebende Farbige Opfer von Sklavenfängern, ihrer Kinder beraubt, um schließlich von einem alkoholkranken Farmer und dessen Frau zusehends vernichtet zu werden. Grandios gespielt.

Samuel Bass ist letztlich Northups Rettung. Denn als Tischler auf der Farm von Epps arbeitend gibt er sich als Gegner der Sklaverei zu erkennen. Platt erzählt ihm seine Geschichte, die Samuel schließlich an Northups Freunde und Familie weitergibt. Brad Pitt ist für mich in dieser Rolle erneut eine Überraschung. Denn er versteht es auch diesmal wieder tief zu stapeln. Er spielt die Rolle so beiläufig, so leichtfüßig, das es ein Genuss ist. Und doch mit dem Gewicht, die Samuell Bass ins rechte Licht rückt. Sogar als Leuchtturm im Dunkeln erscheinen lässt, ohne aufzutragen.

Michael Fassbender alias Edwin Epps zählt zur Stammbelegschaft von Steve McQueens Filmen. Ähnlich wie Tarantino einen Narren an Christoph Waltz gefressen hat, so schwört McQueen auf Fassbender. Wohl nicht ohne Grund. Obwohl ich auch hier wieder auf den Gegenpart, nämlich Epps Frau Mary Epps hinweisen möchte. Gespielt von Sarah Paulson sind es nur wenige Szenen. Aber die Boshaftigkeit ihrer Nebenbuhlerin gegenüber, nämlich der Sklavin Patsey, werde ich nie mehr vergessen.

Fazit

Meine uneingeschränkte Empfehlung für diesen Film. McQueen schafft es, das Thema erneut aufzufrischen, ohne den Zeigefinger zu erheben. Wie bei seinen weiter unten aufgeführten Vorgängern, gelingt es auch „12 Years a Slave“ das eine oder andere Bild für ewig in der Erinnerung zu verankern.

Hans Zimmer verdient zudem ein Lob für seine wirklich symbiotische Arbeit. Denn sein Soundtrack ist so fantastisch integriert, das man ihn nicht wahrnimmt. Keine verklebte Melodie, kein Kitsch beschwörender Ton verirrt sich in die Szenen. Kein nerviges Thema zerfasert den Film. Eben nur dass wirklich Notwendigste. Gut so.

Es ist interessant, so nah beieinander Neuproduktionen zu sehen, die sich auf so völlig unterschiedliche Weise mit dem Thema Sklaverei befassen. Ich rede von „Django Unchained“ vom Regisseur Quentin Tarantino und den hier besprochenen „12 Years a Slave“.

Von „Kunta Kinte“ zu „Platt“

Der Musikvideo-Hinweis hatte mich auf schnelle Schnitte, Musikmatch und plakative Handlungen vorbereitet. Aber weit gefehlt. Ein Blick in „Roots“ (Kunta Kinte) aus den 70er/80er Jahren dreht Erwartetes sogar fast ins Gegenteil. In Roots werden Handlungen episch ausgebreitet. Vielen Szenen war anzusehen, das hier Familien Ziel der geschichtlichen Aufklärungen sein sollten. Unangenehme Wahrheiten wurden den bösen Weißen in den Mund gelegt. Etwa der Hinweis, dass es unter einigen afrikanischen Stämmen durchaus auch üblich war Menschen anderer Stämme zu entführen. Zeitgleich wurde das Bild der Friedfertigkeit afrikanische Ureinwohner strapaziert. Grundlage für Roots bildet das gleichnamige Buch von Alex Haley, der hierin seinen eigenen Wurzeln nachspürte.

Obwohl erst 1997 veröffentlicht, ist „Amistad“ von Steven Spielberg eigentlich hier einzufügen. Denn mit „Amistad“ wird einer der wesentlichen Wendepunkte, oder besser, der Schlusspunkt im Sklavenhandel in Richtung USA gesetzt. Hervorragend besetzt schildert der Film nach Tatsachen einen Sklavenaufstand auf hoher See, in dessen Folge die gesamte Besatzung umgebracht wird. Nur zwei Seeleute werden am Leben gelassen um die Rückreise in die Heimat zu gewährleisten. Letztlich landen alle Beteiligten in Washington vor Gericht, wo gleich drei Parteien Anspruch auf Schiff und Ladung (also die Sklaven) erheben. Den Afrikanern wird das Recht auf den gewaltsamen Aufstand zugestanden. Ein Sieg, der alle Gefangenen der Amistad zurück in die Heimat führt und weitreichende Folgen für den Sklavenhandel haben sollte. Spielberg nutzt hier nicht nur erneut historische Quellen, sondern wählt auch realistischere Darstellungen als aus „Roots“ es tat.

Zu erwähnen ist an dieser Stelle noch Sidney Poitier, unter anderem weil McQueen selbst ihn als Referenz bezügliche seines Hauptdarstellers Chiwetel Ejiofor nennt. „In the heat of the night“ von 1967 zeigt die Beständigkeit von Rassismus auf, der trotz bürgerrechtsbewegter Geschichte in den USA weiterlebt. Eine absolute Filmempfehlung. Nur wenige Filme zeigen so klar die Widersprüchlichkeit und Unsinnigkeit von Rassismus auf. Und das, ohne dafür in eine Gewaltorgie auszuufern.

Wer die Effekthascherische, aber nicht minder fesselnde Variante eher mag, der sollte „Mississippi Burning“ von Alan Parker nicht außer Acht lassen. Ein Film über die Grenzen von Gut-und-Böse, von bitterstem Rassismus und der Widersprüchlichkeit in einem latent rassistischen System. In dem aber auch die „Guten“ die Grenze hin zu Unrecht mehr als einmal überschreiten.